Salvarsi dal naufragio

All’orizzonte, finalmente, un’isola. Appare nera nel mare scuro, sul finire di una notte cupa e fredda, fra onde inquiete e implacabili. Gli occhi dei migranti sopravvissuti ad un viaggio infernale si accendono di qualche incerta speranza. Forse è Lampedusa, forse è Lesbo, Italia o Grecia, insomma è Europa. O meglio, quel che resta di un’Unione Europea in piena fase di disintegrazione (lo spiega bene Jan Zielonka in “Disintegrazione. Come salvare l’Europa dall’Unione Europea”), spaccata da un terremoto non naturale ma morale e storico oltre che preda di miopi calcoli politici nazionali. Un’Europa che non sa più che cos’è né dove va, prigioniera anche dell’angoscia che fra i migranti si nascondano i terroristi dell’Isis e quindi sempre più restia all’accoglienza e all’umana pietà. E allora, pur fatte le debite proporzioni, a doversi salvare dal naufragio non sono solo i poveri migranti che in più rischiano la vita ma anche noi europei colpiti da una profonda crisi morale, arroccati nel cieco egoismo dei singoli nazionalismi e ormai indifferenti perfino a quel rispetto e a quella tutela dei minimi diritti umani che ci hanno finora definiti e uniti proprio come europei. “Un uomo che è un uomo – dice il dottor Pietro Bartolo in “Fuocoammare” di Gianfranco Rosi – deve aiutare queste persone”. In una frase così semplice e vera c’è tutto il senso di un dramma che va affrontato recuperando il senso profondo del nostro stare nel mondo da esseri umani solidali con altri meno fortunati di noi. “Terrorismo, guerre, paure, insicurezze – ha scritto Tullio Gregory – hanno messo in moto quello che forse è il più grande esodo della storia moderna, con centinaia di migliaia di profughi che dai Paesi dell’Africa e del Vicino Oriente si dirigono verso l’Europa – attonita e incapace – lasciando sulle vie della speranza migliaia di morti”. Del resto, solo a gennaio i morti nel Mediterraneo sono stati 368, fra cui almeno sessanta bambini: vera e propria tragedia nella tragedia, orrore nell’orrore, è la mattanza di minorenni nei viaggi della disperazione che si moltiplica diventando violenta strage degli innocenti in un paese martoriato come la Siria, in cui finora sono oltre diecimila i bambini deceduti sui trecentomila morti complessivi. Ed è stato calcolato da vari organismi delle Nazioni Unite che nel solo 2014 i migranti inter-nazionali, ossia trasmigrati da una nazione all’altra, sono stati circa 700 milioni. Questi numeri impressionanti ci dovrebbero far rendere conto una volta per tutte dell’inarrestabilità del fenomeno, che trova i suoi fondamenti nella legge della sopravvivenza. Ed è lecito interrogarsi sulla vera natura del recente accordo tra Unione Europea e Turchia che, nelle parole quanto mai condivisibili dello scrittore turco Hakan Gunday, porta alla constatazione “che ancora una volta una tragedia è diventata un affare, un mercanteggiamento. Su esseri umani. Ed entrambe le parti, Ue e la Turchia, lo giocano in modo matematico. Il fattore umano non sembra più contare”.

MediterraNero (Nero Mediterraneo)

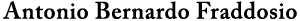

Sulla spinta emozionale delle tristi verità messe a nudo dagli incessanti movimenti di migranti, dalla crisi d’identità europea, dalla minaccia terroristica e dall’inquinamento ambientale, due artisti come Antonio Fraddosio e Claudio Marini hanno iniziato, senza conoscersi, a dare forma a quell’inquietudine quasi apocalittica che agita il mondo col suo vento di follia. E allo scrivente è bastato solo cogliere la sintonia sorprendente fra le loro visioni pur così individualmente personali e metterle in dialogo al Museo Bilotti, con una sinergia densa anche di sviluppi futuri vista l’immediata collaborazione instauratasi fra i due artisti. Eppure, in questa mostra, al centro e prima di tutto c’è sempre la forma, in cui racchiudere dicibile ed indicibile senza farla precedere o dominare da connotazioni teoriche, antropologiche o sociologiche che oggi portano sempre più a sostituire la vita autonoma delle opere con la tirannia della parola. Su tale via non si può far altro che condividere questa riflessione di Nietzsche: “Il vero artista non dà valore a nessuna cosa che non sappia diventare forma”.

Le opere di Marini e Fraddosio, fra pittura e scultura, riflettono, con una sorta di sensibilissimo sismografo interiore, l’evoluzione apocalittica ed emergenziale di eventi e fenomeni inizialmente sottovalutati da tutti, soprattutto dai cosiddetti poteri forti, proprio quelli che hanno dato una spinta determinante a scatenarli. Ecco allora l’inquinamento ambientale planetario, il terrorismo più spietato, gli scontri etnici sempre più violenti e sanguinosi, e soprattutto l’immane afflusso di migranti che non conosce limiti, trasformando il Mediterraneo, come è stato detto, da “mare nostrum” in “mare monstrum” e svelando la colpevole indifferenza di tanti (di tutti?). In queste opere c’è scritta in controluce la trascinante ed invincibile forza della vita che spinge i migranti ad attraversare mari su imbarcazioni di fortuna, a scalare muri, a nascondersi nel cofano di una macchina, a percorrere centinaia di chilometri a piedi col timore fondato di essere respinti. E viene da chiedersi, così come fanno i due artisti con le proprie opere: è possibile fermare il desiderio inarrestabile di sopravvivenza? E’ possibile fermare chi osa attraversare mari e tempeste, scavalcare muri con recinzioni elettrificate, viaggiare in condizioni disumane e quanto mai rischiose, marciare a piedi per centinaia di chilometri, pur senza alcuna minima certezza di arrivare a destinazione? E come non trarre una profonda lezione dal fatto che l’accoglienza e la solidarietà più vera e disinteressata ai migranti vengono da gente semplice e non benestante che si trova alla vera frontiera dell’Europa di oggi, il cui simbolo migliore sono le isole, peraltro povere, di Lampedusa e di Lesbo? Così, oltre all’Italia, proprio quella Grecia massacrata dall’Europa burocratica e a trazione tedesca dà prova esemplare di quel che potremmo essere tutti nel ridare pieno senso alla parola “uomo”. Lampedusa e Lesbo (candidata al Nobel per la pace) sono l’emblema di un’Europa accogliente che purtroppo in termini generali e politici di fatto non esiste. E in tal modo siamo ormai agli antipodi dall’epoca in cui proprio un tedesco, Hegel, diceva: “Al nome Grecia l’uomo colto europeo subito si sente in patria”. L’Europa dei potentati finanziari ed economici, diventati i padroni dei nuovi “valori”, ha surclassato e quasi annientato l’Europa della cultura e del logos. Forse è finita una civiltà. E dopo tanto tempo sembra vanificata quella conquista così efficacemente e sinteticamente descritta da Edgar Morin nel suo “Pensare l’Europa” (1988): “La riattivazione dell’eredità greca, merito originale del Rinascimento, diventa permanente. Da questo momento il pensiero, la poesia e l’arte europea rimangono ancorati a questa fonte”. Ora, purtroppo, la riflessione di Morin va declinata al passato. Annichilita la “Venere di Milo”, il simbolo della bellezza violentata e mutilata di oggi, con un senso d’orrore quasi grottesco, può identificarsi con la “Venere di Palestina” di Fraddosio, relitto e carcassa raggrinzita che nonostante tutto ostenta un residuo di carnalità fattasi pietra. E allora ci chiediamo con preoccupazione, e con noi anche i due artisti, se ha ragione il narratore del film “Francofonia – Il Louvre sotto occupazione” di Aleksandr Sokurov nel dire che le forze del mare e della storia sono “senza ragione e senza pietà”.

Vessilli dell’apocalisse?

In mostra simboli concreti dell’inquietudine odierna diventano le bandiere, chiuse in gabbia, sgualcite, strappate, usurate, inquiete, liquefatte, vessilli in crisi e spogliati di qualsiasi retorica celebrativa, schegge impazzite che testimoniano l’effetto dilaniante di quella sorta di terza guerra mondiale “a pezzetti, a capitoli” di cui ha parlato Papa Francesco. Lo si vede bene nella “Bandiera nera nella gabbia sospesa” di Fraddosio, che reclama di essere agitata, cullata e ruotata, quasi divelta per liberare quel vessillo prigioniero che è un po’ l’anima di ognuno di noi. Con un amaro paradosso, l’unica che può sventolare muovendosi nello spazio è quindi la gabbia mentre la bandiera è condannata a vivere del riflesso di quel movimento e giace immota come un animale costretto tra le sbarre. Così il minimalismo assertivo della gabbia esalta per contrasto quel vessillo combusto e annichilito, emblema inquietante di resa ed impotenza collegabile alle molteplici crisi del nostro tempo. E senza dubbio la presenza profetica della gabbia e della bandiera nera ci fa pensare alle immagini minacciose del terrorismo, oggi onnipresenti sui massmedia, anche se l’opera di Fraddosio risale al 2011. Nella contrapposizione fra costrizione ed aspirazione alla libertà presenti in quest’opera tornano alla mente le riflessioni di Paul Klee: “L’uomo è per metà prigioniero e per metà alato. Ognuna delle due parti in cui è lacerato il suo essere, accorgendosi dell’altra, prende coscienza della propria tragica incompiutezza”.

Su un altro versante, è da alcuni anni, con i vari cicli delle bandiere, che Claudio Marini ha chiamato a raccolta tutto il mondo non più tramite i vessilli ufficiali e da bella parata ma con i suoi stendardi inquieti e liquidi, in continuo mutamento, capaci di rispecchiare sia gli impressionanti flussi migratori da un continente all’altro di esseri umani poveri, disperati, alla ricerca di un’altra vita, che la stessa metamorfosi dell’idea e dell’identità di nazione. Anzi, potremmo immaginare che quasi tutte le opere di Marini esposte al Museo Bilotti diamo immagine per frammenti ad uno sterminato mare nero su cui galleggiano ed affiorano stendardi abbandonati, relitti, vestiti lacerati, avvisi d’allarme o di pericolo giunti da chissà dove, in un solo immenso naufragio che moralmente ci accomuna tutti. Così sta a noi europei ridare i colori dell’umanità e della dignità umana al Mediterraneo perché il mare, come ha mirabilmente scritto Paul Valéry, contiene tutte le possibilità: “usa la trasparenza e i riflessi, il riposo e il movimento, la pace e la tormenta; dispone e sviluppa di fronte all’uomo, in figure fluide, la legge e il caso, il disordine e la periodicità; indica la via o sbarra il cammino”. E’ una riflessione rispecchiata con forza proprio nelle opere di Marini, in particolare nel dittico “Salvarsi dal naufragio” e nel ciclo “Mediterraneo”.

Il nostro sguardo penetra in profondità, nelle viscere di queste bandiere sconvolte, senza restare sulla superficie dell’immagine e in ciascuna opera pare quasi di vedere riflessi i sogni, le tragedie e le sofferenze di un’umanità lacerata, diversa in ogni paese ma in fondo uguale nel suo aspetto universale. Le bandiere di Marini, dall’Italia agli U.S.A, dalla Siria all’Iraq, fremono di convulsioni irrefrenabili, la loro pelle si raggrinzisce e si contorce per il dolore, smascherando ogni retorica ipocrisia e violenta sopraffazione travestite da orgoglio nazionalistico. In questa liquefazione della forma nel caos magmatico del disordine e della sopraffazione, si può anche vedere, per parafrasare Massimo Cacciari, “l’assenza di forma derivante dall’equivalenza universale di ogni ente in quanto merce, con la sottomissione alle “leggi” del mercato e dello scambio, coronate in leggi di natura”. Nell’impressionante sfilata di questi vessilli tormentati, tutto il mondo appare agitato da un vento d’apocalisse che sembra possedere anche la forza di un giudizio universale laico. Del resto, intuendo la crisi morale di un’Europa profondamente fragile, già nel 2005, con una visione lungimirante, Claudio Marini aveva dato immagine ad una Unione Europea quanto mai debole, disunita, con quelle stelline tremolanti dei paesi fondatori che non davano alcuna sicurezza né valore stabile, quasi sul punto di affogare nel mare-cielo azzurro e blu. Le bandiere nere, il dittico “Salvarsi dal naufragio” realizzato per la mostra e il ciclo “Mediterraneo” dedicato ai migranti con il recupero di oggetti trovati sulla battigia e “sporco” di notte dolorosa, di sangue, di tensioni laceranti e di incubi, hanno già una propria forza storica e morale che va al di là della pura e semplice attualità per l’osmosi strettissima e profonda fra formalizzazione materica e sostanza d’impegno etico, nella perfetta identificazione di tecnica e “contenuto”, senza alcuno scollamento sociologico o illustrativo. Il visibile dell’opera è innervato dall’indicibile che ne è parte integrante e che lo rende sempre diverso. Come lo scrivente ha notato in un’altra occasione, in ognuno di questi lavori sono prima di tutto i sommovimenti ansiosi della materia e la potenza ineffabile della pittura a metterci in contatto con drammi e tragedie, ingiustizie e violenze in modi che non hanno alcuna relazione con la comunicazione verbale o mediatica. E così Claudio Marini non illustra alcunché né la sua pittura ha bisogno di quegli apparati esplicativi e teorici che ormai sono indispensabili per far esistere tante, troppe pseudo-opere contemporanee legate indissolubilmente ad una costruzione narrativa che le preceda e le giustifichi. La sua ricerca, in piena autonomia linguistica, fa da soglia e da ponte fra il ricordo delle vittime dimenticate e la nostra esperienza visiva ed emotiva. Ecco, Claudio Marini agisce su quel condensato della storia e delle radici di ogni nazione che è la bandiera depositandola in una sorta di frullatore che la sgualcisce, la macchia, la strappa, la scioglie, la usura, per poi farne venire fuori il suo ritratto attuale, veritiero, sconvolgente, in cui domina la sinfonia del “profondo nero”, di volta in volta, magnificamente, lucido oppure opaco, pulito o sporco, elegante o trasandato. Mentre le bandiere ufficiali che sventolano sui pennoni internazionali sono immacolate e perfette come il Dorian Gray perennemente giovane di Oscar Wilde, Claudio Marini ha il coraggio di guardare l’effigie nascosta e non di rado sofferente di queste nazioni e di darcene conto. Diventa un cronista obiettivo ma non indifferente. In piena sintonia con le opere di Marini, ne “L’isola nera” di Fraddosio dodici quadri delle stesse misure sono simili a tessere di un mosaico che rappresenta i dodici mesi del 2013, l’annus horribilis (pensiamo, ad esempio, al naufragio del 3 ottobre in cui 366 migranti annegarono vicino alla costa di Lampedusa) in cui è iniziato e cresciuto drammaticamente quello che oggi dobbiamo considerare un inevitabile esodo. E’ una sorta di tragico fregio fatto di tanti fotogrammi materici, magmaticamente “corrucciati”, che richiedono una contemplazione prolungata per cercare una luce residuale nell’oscurità incombente E “L’isola nera” è vista con gli occhi stessi dei migranti stremati che vi si avvicinano col loro carico di dolore e di fragile speranza.

A proposito di mare ecco poi “Le onde nere” di Fraddosio, realizzate in fibro-legno modellato, cemento, catrame ed asfalto liquido. In questo caso l’artista crea un organismo plastico colmo di forza archetipa e di vitalità pulsante, destinata nella sua inquietante fluidità ad avvolgere e quasi a travolgere lo spettatore. Come presenze metamorfiche richiamano sia delle onde che delle bandiere senza patria e drammaticamente notturne. Escludendo anche in questo caso qualsiasi volontà didascalica ed illustrativa dell’artista, non si può fare a meno di avvertire una temperie apocalittica che in qualche modo riporta alla mente una polifonia di motivi tragici, dai marosi che spingono e spesso travolgono i migranti ai terrificanti fenomeni dello tsunami e delle onde anomale, qui depurati da ogni valenza naturalistica, senza trascurare la cieca violenza dell’uomo sulla natura e l’inquinamento ambientale ormai forse inarrestabile. Così, nelle sculture e nelle carte materiche di Fraddosio, la costruzione è anche distruzione, la struttura è destrutturata, la nascita del nuovo implica la fine esplosiva del vecchio, lo spazio è concavo e convesso, la vitalità convive con un profondo senso di disfacimento, la speranza con la disperazione, l’aspirazione ad un volo liberatorio porta con sé la paura della caduta. Egli dà corpo più che immagine, vista la fisicità dei suoi lavori, ad un’idea profonda di crisi relativa alla nostra epoca, alla necessità di una scelta fra ciò che sta crollando e quello che sta faticosamente emergendo in modi ancora indistinti e faticosi. “Crisi delle utopie, crisi dei progetti, crisi dei modelli – ha scritto Yves Michaud con parole che Fraddosio potrebbe ben condividere- perfino crisi della storia divenuta finzione. Dal punto di vista collettivo, il capitalismo e la globalizzazione sono ormai l’ambiente, senza esterno, in cui ci tocca vivere.[…] Il tempo si è per così dire appiattito: non comporta più la dimensione di un fine ultimo che faceva luccicare il futuro”. Le antiarchitetture destabilizzanti di Fraddosio, immagini del cantiere della crisi in atto, costruite anche con umili materiali di recupero e prive di qualsiasi levigata compiutezza, fanno emergere il ritratto di un mondo che deve ormai fare i conti col proprio malessere più nero e profondo. Le fratture che percorrono come terremoti la superficie delle sue opere mettono a nudo le crepe nascoste di un modo di vivere asettico, indifferente, anestetizzato. Ne offrono un esempio di rara potenza tre lavori in legno e cemento, intitolati “Tutte le lesioni” e fondati su una discontinuità lacerata che li porta a dialogare reciprocamente tanto da potersi comporre anche in un trittico quanto mai efficace e polifonico, sospeso fra sisma e naufragio. In un’opera come “Numero quattro”, graffi, incisioni, concrezioni, combustioni, dilavamenti, abissi vertiginosi, riflessi d’oro e d’alabastro, barlumi di trasparenze impreviste creano una pelle materica che ha una sua “elegante terribilità”, in sé spiazzante, fra abissi minacciosi d’ombre impreviste e squarci di catartiche luci dorate, fra speranza e disperazione. In una carta come “Linea d’ombra” (il cui titolo è ispirato al romanzo “The Shadow Line” di Joseph Conrad, che ha come protagonista il viaggio nel mare della vita), il rapporto dialettico fra drammatica deflagrazione materica ed estremi residui di una struttura originariamente geometrica (i relitti delle certezze razionali?) sembra far emergere in controluce la necessità di una scelta di responsabilità in un momento decisivo della nostra storia di europei.

La forma della responsabilità

Quel che unisce, nell’inquieto sommovimento materico che si fa visione turbata, le opere di Marini ai lavori di Fraddosio è anche la capacità dei due artisti di far penetrare in profondità il nostro sguardo, nelle viscere di questi lavori “sconvolti”, senza farlo restare sulla superficie dell’immagine: così in ciascuna opera pare quasi di vedere rispecchiati i sogni, le tragedie e le sofferenze di un’umanità lacerata, diversa in ogni paese ma in fondo uguale nel suo aspetto universale. Ecco la “natura” e il “potere” della vera opera d’arte, come ha scritto Jerry Saltz, quella che “non ci limitiamo a guardare in superficie. Guardiamo anche dentro e attraverso di lei, dentro e attraverso la pittura, il pigmento, la tela eccetera fino ad arrivare a qualcos’altro. Non vediamo solo noi stessi e la mente del suo creatore. In qualche maniera metafisica, ma al tempo stesso organica, vediamo una mente e una memoria collettiva. Vediamo un oggetto statico imbastito di pensieri e ricordi, un oggetto immutato che cambia nel tempo”. Fraddosio e Marini ci offrono il loro intervento, la propria testimonianza incandescente e palpitante di quel che vedono, di quel che sentono, da esseri umani che si rivolgono prima di tutto ai propri simili. Proprio per questo le loro opere più che guardate vanno sentite come un’esperienza in fieri sul mondo di oggi. Come ha detto il regista Peter Stein, “la storia non ha senso, ma dobbiamo ugualmente continuare a cercarlo. Io parlerei di responsabilità. In una duplice accezione: verso se stessi e verso gli altri”. Ecco, per Fraddosio e Marini l’arte stessa è vessillo di responsabilità che cerca forma.

Gabriele Simongini