09 Ott Chi è il ragno? Superare con la ragione gli stati limite ultimi

di Floriana Carosi

“Ogni ragnatela ha un ragno in colpa”

(A.Merini)

Cominciai a pensare ad un ultimo ciclo, all’ultimo ciclo del mio lavoro che titolai “Superare con la ragione gli stati limite ultimi”. Con queste parole, nell’aprile del 2020, Antonio Fraddosio, in una intervista a cura di Madia Mauro, rilasciata in occasione della “Giornata Mondiale della Sicurezza e Salute sul lavoro”, per la prima volta accennava al suo “ultimo” ciclo facendo intendere che quel “filo rosso” che lega, negli ultimi venti anni, ogni suo ciclo di opere si stava chiudendo in un cerchio che paradossalmente faceva corrispondere l’ultimo ciclo, il settimo, al primo.

Essere giunto casualmente a questo punto della sua ricerca artistica, per Fraddosio non significava chiudere i sette cicli delle sue opere che mai potranno concludersi legati come sono da temi universali ma, attraverso il simbolismo del cerchio astratto che li comprende e la forza esoterica del numero “7”, onnipresente nella cultura di ogni tempo, emblema di equilibrio, completezza e universalità, conferire un carattere misterico e suggestivo a tutto il suo percorso artistico.

Nella stessa intervista l’artista dichiarava: “I cicli sono sempre espressione di quello che si muove intorno a me e, contemporaneamente, dentro di me e tutte le opere che creo sono la formalizzazione del mio pensiero”.

Cosa stava accadendo? E perché la necessità di chiudere quel cerchio?

È lo stesso Fraddosio a rivelarlo: “Poi è scoppiata la pandemia. Questa pandemia, che sta cambiando ogni cosa in un tempo infinitesimale. Che, in un tempo infinitesimale, sta cambiando anche le persone. Questa pandemia, di cui abbiamo solo incerte e contraddittorie informazioni, senza apparente violenza, ha prodotto cambiamenti radicali, forse irreversibili a cui bisogna opporsi. Le conseguenze sull’economia, sulla vita sociale, sulla cultura saranno gravi e drammatiche, ma, ancor più grave, sarà il danno che subirà la nostra stessa essenza umana. Dovremmo raccogliere tutte le nostre energie per reagire a questo, coscienti del fatto che qualcuno trarrà grandi vantaggi dalla gestione di un tale disastro. Non dovremmo essere “resilienti”, un brutto termine che ha acquisito il significato di “sottomessi”. Dovremmo essere “rivoluzionari”, tutti insieme. Non dovremmo consentire a nessuno di trasformare i diritti delle genti in concessioni”.

L’artista, dunque, aveva percepito che in quell’inedito momento storico, di fronte a un potente nemico invisibile, nella paura, nell’incertezza e precarietà del tutto, l’essenza dell’uomo stava profondamente cambiando. Una delle cause risiedeva nel concetto di distanziamento “sociale” o più propriamente di distanziamento “fisico” che incide negativamente sull’esperienza soggettiva e psicologica delle persone poiché conduce all’isolamento relazionale dagli altri, e quindi alla solitudine.

Seppur costretto da gravi fatti, infatti, l’uomo non è “progettato” per gestire a lungo l’isolamento sociale. Come ricorda il filosofo greco Aristotele, l’uomo è un “animale sociale” e, come tale, è incapace di vivere isolato dagli altri in quanto “l’assenza di relazioni non permette lo sviluppo dell’identità personale”.

Così, il cerchio doveva necessariamente chiudersi per tornare al primo ciclo dal titolo “L’animale sociale” costituto da opere realizzate tra il 1997 e il 2007. È lì che andava recuperata quella socialità che il momento storico di pandemia aveva fatto perdere all’uomo.

Nel primo ciclo, l’”animale – uomo contemporaneo”, ancora “sociale”, già percepisce con inquietudine il cambiamento drammatico e radicale verso cui si sta avviando la società in cui vive senza, tuttavia, averne piena consapevolezza; ecco le “fratture”, “tensioni”, “sfibramenti”, opere in cui l’artista libera le ansie dell’uomo, spettatore frastornato dello spettacolo cui assiste e dove la tensione espressiva porta il materiale stesso quasi al punto di rottura come in “Materia al limite” del 2006, opera che anticipa “gli stati limite ultimi” del settimo ciclo.

Fraddosio mutua il termine “stato limite” dal linguaggio dell’ingegneria strutturale dove indica una condizione superata la quale, la struttura in esame o uno dei suoi elementi costitutivi non soddisfa più le esigenze per le quali è stata progettata. Si tratta quindi di una condizione estrema che generalmente precede il collasso di un manufatto edilizio ed ha carattere irreversibile.

Anche la psicanalisi, negli anni 70, ha utilizzato la parola “limite” per definire quegli stati borderline della personalità situati tra le nevrosi e le psicosi, tra la mania e la follia.

Sono casi clinici che mostrano le complicazioni insite nel termine “limite” quale linea fragile, mal definita che separa la realtà interna da quella esterna, l’io dall’altro; da qui una instabilità dell’identità personale, un doloroso sentimento di vuoto, un’aspirazione al nulla.

L’artista afferma: “E’ questo il nostro attuale stato psico-fisico. Ma sarà la nostra capacità di ragionare ad impedirci di crollare fisicamente e di impazzire”.

Il cambiamento drammatico della realtà e i danni subiti dalla stessa essenza umana che l’”animale sociale” già percepiva inconsapevolmente, nell’ultimo ciclo prendono prepotentemente coscienza nell’uomo. La crisi creata dalla pandemia ha reso ancora più evidenti i mali profondi del capitalismo finanziario nel mondo e ha fatto emergere la precisa e attenta strategia di un potere che deve poter controllare le idee, le coscienze e determinare il grado di “libertà” dell’essere umano. In questa realtà “estrema” dove regna la contraddizione, il mistero, la follia, l’uomo può e deve superare lo “stato limite” attraverso la ragione, collegando e coordinando eventi apparentemente distanti negli anni, senza accettare passivamente i fatti ma soprattutto ponendosi domande. Questo è il messaggio delle opere dell’ultimo ciclo. E a tal proposito, l’artista ama ricordare le profetiche parole, scritte da Pier Paolo Pasolini nell’articolo “Cos’è questo golpe? Io so” apparso sulle pagine del Corriere della Sera, il 24 Novembre 1974: “Io so. Ma non ho le prove. Non ho nemmeno indizi. Io so, perché sono un intellettuale, uno scrittore, che cerca di seguire tutto ciò che succede, di conoscere tutto ciò che se ne scrive, di immaginare tutto ciò che non si sa o che si tace; che coordina fatti anche lontani, che mette insieme i pezzi disorganizzati e frammentari di un intero coerente quadro politico, che ristabilisce la logica là dove sembrano regnare l’arbitrarietà, la follia e il mistero”.

Ancora una volta, per Fraddosio, citando Picasso, “l’artista è un uomo politico costantemente vigile davanti ai drammi del mondo”.

***********

“Hanno sospeso le nostre vite, le hanno fermate, pietrificate, hanno ucciso la nostra volontà di crescere insieme, di progredire insieme, di cambiare insieme una società sbagliata. Ci hanno imprigionato uno per uno nel corpo, nella mente e nell’anima ma senza essere stretti da lacci o catene che fanno male e alle quali istintivamente si reagisce con forza e violenza. Ci hanno avvolto in una ragnatela soffice, sottile che, con sistematica, continua progressione ci impedisce anche il più piccolo dei movimenti… Prima che arrivi il ragno”.

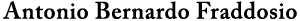

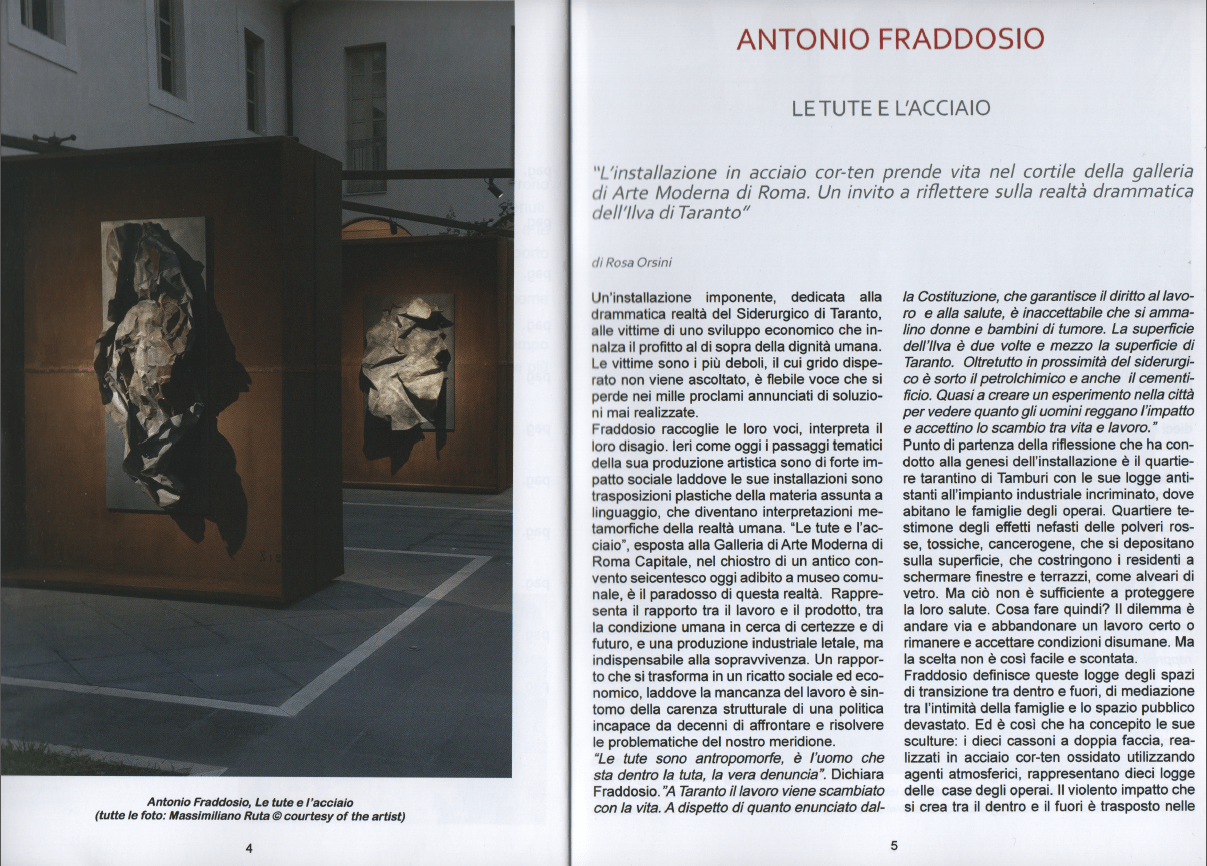

Con queste parole l’artista ci introduce alla prima opera emblematica dell’ultimo ciclo il cui titolo, non a caso, coincide con una domanda “Chi è il ragno?”.

L’opera comincia da quella frase interrogativa, che rappresenta il dubbio, l’enigma, che dovrà essere svelato. È la domanda dell’uomo, ormai consapevole, che vuole conoscere la vera realtà dei fatti e svelare l’identità del “Ragno-nemico” che, in modo subdolo e preciso, sta paralizzando la sua esistenza attraverso una ragnatela formata da invisibili catene. La ragnatela incute più timore del ragno e rinvia anche al concetto di labirinto. Infatti, è difficile trovare l’entrata ovvero il punto di partenza del filo che ha dato inizio alla trama.

L’opera vuole rappresentare e denunciare una situazione che è in divenire e di cui non si conosce l’epilogo finale.

Da un piano a parete che si sviluppa in senso verticale, si staccano dal fondo delle forme contorte, in tensione, molto aggettanti che cercano di liberarsi da una ragnatela che le avvolge e ne blocca i movimenti. In quasi tutti i lavori di Fraddosio le forme aggettano da un piano mentre si contorcono in un drammatico tentativo di staccarsi definitivamente. L’artista, come in altre opere, si ispira all’iconografia del Cristo crocifisso, non per il significato cristiano, bensì per il senso di sofferenza causata dal l’atrocità di questa forma di supplizio riservata ai condannati a morte: la lenta agonia di un corpo inchiodato ad una croce che si dimena nel vano tentativo di liberarsi e dopo lo sfinimento della tortura si abbandona alla morte.

Anche nell’opera c’è il tentativo delle forme di liberarsi da una condizione di costrizione: è la rappresentazione di un conflitto, di uno scontro messo in atto dall’umanità (le forme sono corpi) contro il nemico, rappresentato da un Ragno invisibile (il Male) che l’ha “incatenata” nel suo “leggero” strumento di tortura che è la ragnatela. E’ la lotta manichea tra il Bene (l’essere umano nella sua essenza interiore) e il Male che non si identifica con la Pandemia, ovvero con la “malattia” peraltro complicata dalla nuova e terribile guerra aperta nel cuore d’Europa nel marzo 2022 e dagli ultimi effetti catastrofici del cambiamento climatico bensì con quel Sistema, quel Potere, che, traendo ora grandi vantaggi dalla gestione di tali disastri, con precisa e attenta strategia, procede nella distruzione della società, ingabbiando idee, ideali e con esse la stessa coscienza dell’uomo.

Fraddosio, intende sottolineare il collegamento forte che esiste tra i due eventi, Pandemia e Guerra. Siamo entrati nel nostro terzo anno di combattimento. È ormai chiaro che, dal 2020, sia scattata, in tutti i paesi coinvolti, l’identificazione tra pandemia e conflitto armato. L’inizio della pandemia ha cambiato il volto del mondo, portando i paesi a adottare misure da tempi di guerra, dalla chiusura dei confini ai lockdown, dal coprifuoco al green pass. Oggi, alla luce dell’invasione russa, l’attenzione si sposta dalla guerra al virus alla guerra sul campo al centro dell’Europa, e la metafora guerresca trionfa ancora di più. Durante la pandemia hanno attinto al repertorio delle metafore belliche e al lessico della guerra non solo medici, politici, giornalisti, ma anche comuni cittadini. Si è sentito parlare di “fronte del virus”, di “guerra” contro il virus, di “nemico invisibile”, di “trincea” negli ospedali e di “esercito” di medici e infermieri. È una cornice retorica caratterizzata da un approccio linguistico piuttosto aggressivo che ha bisogno ora, che c’è anche “la Guerra”, quella vera, di essere demilitarizzato a favore di un linguaggio più pacifista e solidale verso l’umanità sofferente.

Non ci voleva una guerra dopo una pandemia. Ma ogni pandemia ha la sua guerra. Una follia dentro una follia. Un male dentro un male.

Tornando all’opera, l’artista, quindi, rappresenta il “Male assoluto” e non i suoi effetti ben evidenziando, un concetto che aveva dato il titolo al suo secondo ciclo “La costruzione della distruzione” e i cui lavori furono presentati, nel 2012, nella mostra “I cantieri della crisi” tenutasi a Roma e a Lucca.

Così come il ragno con pazienza e grande precisione tecnica costruisce la sua tela per distruggere le sue prede che restano intrappolate nei filamenti viscosi, “qualcuno” o “più di qualcuno”, da tempo, procede nella sistematica “costruzione della distruzione” della realtà, realizzandola con attenta strategia e attenzione ai dettagli. E come per i lavori del secondo ciclo, anche strutturalmente l’artista realizza una “distruzione costruita” perché l’apparente immagine caotica dell’opera con le materie contorte, tese, spezzate, incastrate fra loro nella lotta appunto, al limite, è il frutto di una attenta composizione.

Dunque, il Male per l’artista non si identifica con un essere malvagio, ma con un sistema cui collaborano diverse presenze: ideatori malvagi, esecutori zelanti e convinti, e tanti spettatori acquiescenti, silenziosi, “ignari” della loro colpa, perbenisti, “demoni mediocri”; queste presenze sono i punti di aggancio della ragnatela attraverso le quali si attua il “Male”. Esse rappresentano anche un po’noi stessi che non abbiamo più la capacità di ragionare e diventiamo contemporaneamente ostaggi e complici della ragnatela stessa.

Ma allora chi si nasconde dietro il ragno?

Nonostante il contenuto drammatico dell’opera, non poteva mancare il messaggio ottimista dell’artista che di questa lotta in atto auspica sicuramente vincente l’Uomo. Il segnale di speranza viene colto dall’osservatore esplorando attentamente l’opera dal basso verso l’alto:

nella parte inferiore la ragnatela avvolge le forme in maniera serrata, man mano che si sale questa comincia a perdere la sua aderenza, si smaglia, addirittura si spezza in lunghi filamenti come nel lato destro, mentre nella parte superiore sembra quasi cedere sotto la forza delle forme in movimento che cercano di liberarsi, staccandosi di più dal fondo, come corpi dinamici che si protendono verso l’alto.

Come ha scritto Gabriele Simongini: “Fraddosio invita l’osservatore ad andare al di là delle apparenze, costringendolo a superare la pura contemplazione frontale per cercare una relazione multidimensionale, guardando dentro e a fianco di ogni opera…mettendo in scena cosi la strategia della tensione tra elementi opposti e soprattutto fra concavo e convesso: in un cortocircuito continuo l’artista spinge percettivamente fuori dalla superficie dell’opera l’osservatore con le forme convesse e subito lo invita ad entrare dentro con quelle concave…suggerendo un ritmo percettivo che deve svolgersi nel tempo senza esaurirsi nel puro e semplice colpo d’occhio” .

Questo è esattamente il “ritmo percettivo” suggerito dall’opera.

Ma qui accade qualcosa di più sconvolgente.

Nella sua avventura alla scoperta dell’opera, l’osservatore è costretto a fermarsi al centro dove, gli elementi strutturali si ritraggono insieme alla ragnatela per lasciare spazio ad una cavità buia, profonda, inquietante che lo invita a curiosare dentro, a guardare l’ignoto. È questo il “cuore” dell’opera.

Qui, l’artista, ha voluto intenzionalmente rappresentare un aforisma del filosofo F. Nietzsche che recita “Se tu scruterai a lungo in un abisso, anche l’abisso scruterà dentro di te” (cit. da “Al di là del bene e del male”).

L’abisso è il regno del “Male”. L’uomo che lo contempla è posseduto da qualcosa di più grande di lui e soprattutto estraneo alla sua natura, che lo porta alla morte morale. Da qui il senso di angoscia, di smarrimento dell’essere umano e dello spettatore dinanzi alla potenza del Male.

Perché l’artista sceglie il simbolo del Ragno?

Rare volte nell’arte e nella cultura un soggetto ha assunto un significato tanto contrastante come il ragno. Nelle diverse epoche e civiltà è stato visto come forza negativa, diabolica ma anche positiva, generatrice di vita. Il contrasto deriva dalla diversa visione che gli uomini hanno avuto e hanno nei confronti del ragno sotto due aspetti fondamentali: il predatore silenzioso e inquietante da una parte e il paziente, instancabile costruttore di tele, dall’altra. La sua ragnatela così finemente elaborata veniva paragonata alla complessità della vita e all’intrecciarsi delle varie vie del destino. Gli antichi romani ne facevano un talismano per garantirsi fortuna e abbondanza. Per il Cristianesimo, il ragno e la sua ragnatela sono il simbolo del male, del diavolo tentatore che cattura l’anima degli uomini attratti da ogni tipo di vizio. Greci ed Egizi consideravano la ragnatela come simbolo della complessità del destino. Nella mitologia degli Indiani d’America la donna-ragno diventa la fonte e l’origine di tutte le cose.

Nell’arte il ragno e la ragnatela rimandano alle potenzialità che legano sapienza e dialettica, quest’ultima di solito raffigurata come una giovane donna intenta a tessere una tela. In una delle immagini dipinte da Paolo Veronese (1575 – 1577) per il soffitto della Sala del Collegio di Palazzo Ducale a Venezia, la personificazione della Dialettica tiene fra le mani alzate una ragnatela, fissandola con lo sguardo. Il gesto rappresenta le parole con cui chi è esperto di dialettica – in questo caso virtù del buon governo veneziano che si autocelebra – è in grado di avviluppare l’interlocutore.

Anche nell’opera di Fraddosio si nasconde la ragnatela della “Dialettica”, ovvero quell’arte di comunicare utilizzata non come informazione e contributo alla comprensione di un fenomeno così emotivamente invadente come può essere la pandemia, ma, come tecnica e abilità per persuadere un interlocutore smarrito che tra fiducia e speranza, paura e panico resta ingarbugliato nel sottile gioco delle parole e quindi paralizzato nell’intreccio dei fili concentrici della ragnatela.

Per quanto concerne i materiali, è il contenuto dell’opera ha suggerirne l’utilizzo, qui in maniera più articolata perché il tema è complesso. I materiali utilizzati rappresentano sé stessi e assumono un valore soprattutto simbolico.

Negli elementi strutturali dell’opera egli si affida sempre ai materiali di scarto dei cantieri o dei laboratori artigiani, come gli assemblaggi di legni che riplasma, rilavora fino a rendere le forme secondo la propria visione estetica. I toni sono scuri e terrosi. Ma in questa opera utilizza, per la prima volta, due materiali nuovi e dalla valenza fortemente simbolica: il sale e la cenere.

Osservando l’opera si notano, sparse, tracce di sale bianco; il sale è simbolo di purezza ma soprattutto di incorruttibilità. Il “Cristo come sale della Terra” rappresenta la forza e la salvezza ma anche la protezione contro la corruzione.

Accanto al sale compaiono sulla superficie dell’opera macchie grigie, chiare e scure di cenere, il cui simbolismo deriva dal fatto di essere il residuo della combustione, ovvero ciò che resta dopo l’estinzione del fuoco e per questo legato al significato della morte e della caducità della vita.

Anche le macchie di ruggine derivate dall’ossidazione delle polveri di ferro, ed evocatrici del trascorrere del tempo, ravvivano da un punto di vista cromatico il lavoro che vede la presenza anche del catrame, materiale tanto amato dall’artista che qui viene usato in maniera più diluita rispetto al passato.

Se è vero che la grande poesia è sempre profezia non ci si può congedare dall’opera di Fraddosio senza far riferimento a una delle liriche più provocatorie e toccanti di Pier Paolo Pasolini, intellettuale tanto amato dall’artista, “La ballata delle Madri”.

Qui Pasolini muove una forte critica nei confronti delle madri cresciute all’insegna del capitalismo sfrenato visto come strumento per emergere dalla crisi economica del primo dopo guerra. Sono madri “vili, mediocri, servili, feroci”, tutte a loro modo incapaci di amare, che si piegano e assecondano il Potere insegnando ai loro figli i valori “borghesi” e la forza dell’odio, rispetto “ai valori del cuore “.

I figli di queste madri moralmente degradate sono anch’essi “vili, mediocri, servili, feroci” in un mondo distrutto dall’odio e dall’ipocrisia che è diventato “una valle di lacrime”; questi figli appartengono a quell’umanità di ideatori malvagi, di esecutori zelanti, di spettatori silenziosi e acquiescenti attraverso i quali si attua il “Male”, presenze intermedie che contribuiscono alla costruzione della ragnatela perché organi vitali dello stesso ragno.

Fraddosio come Pasolini vuole scuotere le coscienze assopite nella mediocrità piatta che nasce quando non ci si interroga più su nulla e non si ha il coraggio della verità, anche se scomoda. Non bisogna rinunciare al pensiero critico o ostentare un’assoluta pacatezza esteriore o servilismo dettati solo da opportunismo. Per non finire paradossalmente complici e ostaggi della ragnatela, bisogna “essere, non apparire”.

Infine, ancora un pensiero di Pasolini sul valore della coerenza morale senza ipocrisie e finzioni e su cosa siano il vero bene e il vero male:

“Lo sapevi, peccare non significa fare il male: non fare il bene, questo significa peccare” (cit. dalla poesia “A un Papa”).

La vera sfida è avere il coraggio di agire per il bene.

E Fraddosio lo fa con ogni sua opera.

Floriana Carosi